ABOUT HAKUBA

白馬村とは

白馬村の魅力

白馬村は長野県の北西部に位置し、南は佐野坂峠で大町市と、西は後立山連峰を構成する白馬連峰により富山県と、北は小谷村と、東は長野市・小川村と、それぞれ隣接しています。西側の白馬連峰一帯は急峻な山岳美を見せ、登山、ハイキング、スキー場など観光資源となっています。2020年10月1日現在、白馬村の人口は8,575人(3,709世帯)。白馬村の中心部は標高約700mで、山岳に抱かれた盆地であるため、全体的に冷涼な気象であることが特徴です。冬には、日本海側からの寒気が北アルプスに当たり、大量の降雪をもたらします。

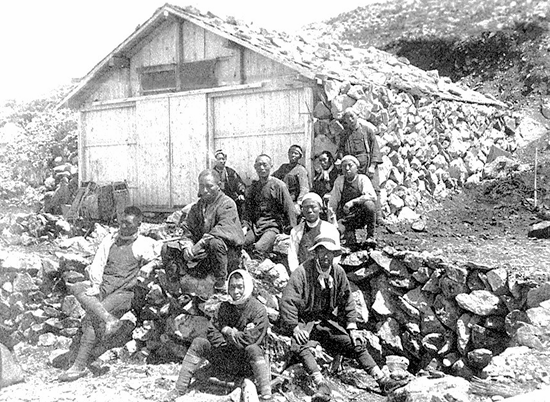

山岳観光の歴史

江戸時代、西岳一帯は国境警備や宗教登山、または猟師のみの対象でしかなく、1893年まで省りみる者もありませんでした。山名さえ定かでなかった白馬岳ですが、陸地測量部が一等三角点を撰点。1894年にはウエストン氏が登山、1898年には河野零蔵氏らの学術研究登山がなされ、高山植物の宝庫として全国に一躍その名が知られるようになりました。1901年より登山者は増加し続け、1907年には山小屋も設けられ、白馬の観光の基礎となりました。

日本民宿発祥の地

白馬村細野(現在の八方)は、日本の民宿発祥の地として知られています。その起源は、白馬岳登山の歴史と深く結びついています。明治時代、国の測量事業をきっかけに細野の案内人が活躍し、多くの登山者や学者が白馬岳を訪れるようになりました。登山道の整備が進むと、登山者が急増し、地元の案内人の家に宿泊する文化が定着。やがて1937年、細野の16戸が正式に民宿営業を開始し、これが日本の民宿の始まりとなりました。戦争の影響で一時衰退しましたが、戦後の登山・スキーブームとともに民宿文化は復活し、現在の白馬の観光発展へとつながっています。

"山とスキー"と共に

暮らしてきた白馬村

登山とともに白馬村に大きな影響を与えたのがスキーブーム。1952年に西山スキー場(現在の岩岳スキー場)に白馬村初のリフトがかけられると、周辺部にも次々とリフトが広まり、もともとスキー場に最適の環境であった白馬連峰の山麓には多くのスキー場ができたのです。スキーを目的にこの地を訪れる人は大幅に増え、地元の農家は次々と旅館やホテルを開業させていきました。1960年代の白馬村は、このスキーブームによって大きく変貌したといえます。

念願だった

長野オリンピック

スキーの聖地を自負する白馬村として長年の夢であった、オリンピック・パラリンピック冬季競技大会(長野オリンピック)が、1998年に開催されました。白馬村は、スキー競技(アルペンスピード系、クロスカントリー、ジャンプ、コンバインド)の主要会場地として、競技会場整備はもとより、関連道路整備などの大型事業を次々と行いました。運営面では、ボランティアによる村民挙げての活躍などにより、オリンピックを成功に導きました。2005年にはスペシャルオリンピックス冬季世界大会も開催され、クロスカントリー競技会場地として世界各国から多くのアスリートを迎えました。「オリンピック」と名のつく冬季三大大会が白馬村で開催されたことは、非常に大きな意義があります。

ベスト・ツーリズム・ビレッジ

3,000m級の北アルプスの山々が連なる麓には、一面に広がる田園風景。世界的にも類を見ない景観を誇る長野県白馬村が、国連世界観光機関の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ(Best Tourism Villages)2023」に選ばれました。評価基準である「地域資源を活かす開拓者精神やおもてなし精神の継承」では、「塩の道(Shionomichi)文化」が大きく評価されました。かつて塩や海産物を運び、歴史遺産や信仰の足跡を残した「塩の道」は、山と海をつなぐ交流の道でした。国際リゾートとなった現在、塩の道文化は世界中から訪れるお客様を迎え入れるとともに、地元高校生のフィールドワークなどを通じて、その精神を次世代へと伝えています。

塩の道(Shionomichi)について